রবীন্দ্রনাথের

কালানুক্রমিক জীবনবৃত্তান্ত

প্রথম বর্ষ:

২৫

বৈশাখ ১২৬৮ (সোমবার ৭

মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ২৪ বৈশাখ ১২৬৯ (৬ মে ১৮৬২)

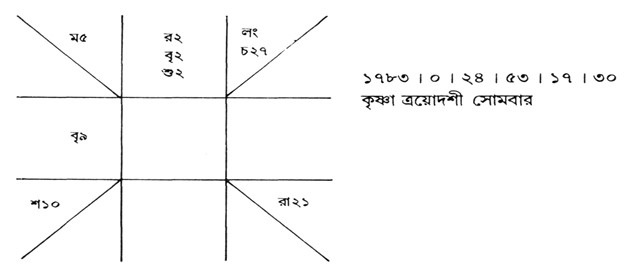

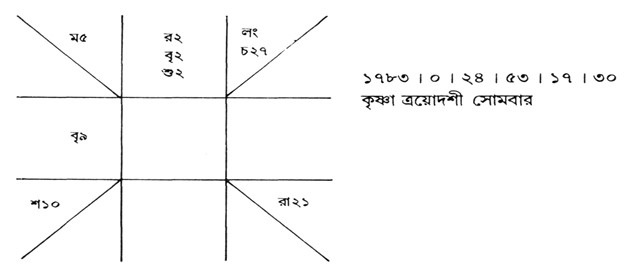

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তাঁর জন্মকালের নিম্নরূপে ঠিকুজি উল্লেখ করেছেন।

[সূত্র: রবিজীবনী। প্রথম খণ্ড। প্রথম অধ্যায়। প্রশান্তকুমার পাল। ভূর্জপত্র। ১ বৈশাখ, ১৩৮৯। পৃষ্ঠা ১]রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঠিকুজি হারিয়ে গিয়েছিল। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রামচন্দ্র আচার্যকে দিয়ে নতুন ঠিকুজি করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন ইংল্যান্ডে ছিলেন।

' শহরে শ্যাক্রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড়্ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর-গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁস্ফাসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ-বা পাল্কি চড়ে কেউ-বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার-আধ-ঘোমটা-ওয়ালা; কোচ্বাক্সে কোচ্মান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পাল্কির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেম-সাহেবি; তার মানে লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পর-পুরুষের সামনে, ফস্ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরোবার পাল্কিতেও; বড়োমানুষের ঝি-বউদের পাল্কির উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমড়ানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পাল্কি-শুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা।'

সেকালের ধনী পরিবারগুলোর রীতি ছিল জন্মের পরেই শিশুকে স্তন্যপানের জন্য কোনো ধাত্রীমাতা নিয়োগ করা হতো। এই প্রসঙ্গে সরলা দেবী চৌধুরানী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে [পৃষ্ঠা ১] লিখেছেন, ‘সেকালের ধনিগৃহের আর একটি বাঁধা দস্তুর জোড়াসাঁকোয় চলিত ছিল—শিশুরা মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে ধাত্রীস্তন্যে পালিত ও পুষ্ট হত। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মায়ের কোল-ছাড়া হয়ে তারা এক একট দুগ্ধদাত্রী দাই ও এক একটি পর্যবেক্ষণকারী পরিচারিকার হস্তে ন্যস্ত হত, মায়ের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকত না।’

প্রশান্তকুমার পাল তাঁর রবিজীবনী প্রথম খণ্ডে [পৃষ্ঠা: ৪৪] এই দাই সম্পর্কে বিশেষ খবর হিসেবে লিখেছেন-রবীন্দ্রনাথও ছেলেবেলা ধাইয়ের স্তন্যপান করেই বড় হয়েছেন। তাঁর ধাত্রীমাতার নাম ছিল দিগম্বরী ওরফে দিগ্মী'। গ্রন্থের ৭৬ পৃষ্ঠায়- এই বিষয়ের তথ্যসূত্র হিসেবে বলা হয়েছে- 'এই সংবাদটি ঠাকুর-পরিবার থেকে কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী সংগ্রহ করেছেন।

এই দাই সম্বন্ধে একটি বিশেষ খবর হল, দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক হিসাব-খাতায় ৯ ফাল্গুন ১২৭৯ [19 Feb 1873] তারিখে রবীন্দ্রনাথাদির উপনয়নের খরচের মধ্যে লেখা হয়েছে : ‘রবীবাবুর দাইকে বিদায় কাপড়ের মূল্য ৪৲ ।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর, পৌত্তলিকতাবর্জিত নির্দোষ মেয়েলি প্রথাগুলি পালন করা হয়েছিল। এই প্রথাগুলো পালন প্রসঙ্গে সরলা দেবী চৌধুরানী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে [পৃষ্ঠা ৩] লিখেছেন,

ব্রাহ্মধর্মের নূতন পদ্ধতিক্রমে 'জাতকর্ম' সংস্কার ও উপাসনাদি হল, আবার আটকৌড়েও হল, ঘরে ঘরে বন্টিত খইমুড়ি বাতাসা সন্দেশ ও আনন্দ নাড়ুতে ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দধ্বনি নতুন শিশুটিকে স্বাগত করলে।রবীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ উৎসব।

' রবির জন্মের পর হইতেই আমাদের পরিবারে জাতকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বে যে-সকল ভট্টাচার্যেরা পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত ছিল রবির জাতকর্ম উপলক্ষে তাহাদের সহিত পিতার অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ার উপরে আলপনার সঙ্গে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল সেই পিঁড়ির চারিধারে পিতার আদেশে ছোটো ছোটো গর্ত করানো হয়। সেই গর্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তাহার নামের চারিদিকে বাতি জ্বলিতে লাগিল—রবির নামের উপরে সেই মহাত্মার আশীর্বাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।'এই বছরে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১১ এই অনুষ্ঠান সম্ভবত অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তত্ত্ববোধিনী-র মাঘ সংখ্যায় ঐ মাসের দানপ্রাপ্তির বিবরণে 'শুভকর্ম্মের দান।/শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর...১৬' টাকা উল্লেখ দেখা যায়। [সূত্র: রবিজীবনী। প্রথম খণ্ড। প্রথম অধ্যায়। প্রশান্তকুমার পাল। ভূর্জপত্র। ১ বৈশাখ, ১৩৮৯। পৃষ্ঠা ১]