বিষয়:

নজরুল সঙ্গীত

শিরোনাম:এলো শিবানী-উমা এলো এলোকেশে

এলো শিবানী-উমা এলো এলোকেশে।

এলো রে মহামায়া দনুজদলনী বেশে॥

এলো আনন্দিনী গিরি-নন্দিনী

রবে না কেহ আর বন্দী-বন্দিনী,

শক্তি প্রবাহ বহিল মৃতদেশে॥

এলো রে বরাভয়া ভয় হরিতে,

শ্মশান কঙ্কালে বজ্র গড়িতে।

এলো মা অন্নদা, আয় রে ভিখারি

বর চেয়ে নে যার যে অধিকারী

মুক্তি বন্যায় ভারত যাক্ ভেসে॥

- ভাবসন্ধান: সনাতন হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক

কাহিনি মতে- দক্ষ কন্যা সতী, শিবকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য, হিমালয়ের ঔরসে

মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই গানে দুর্গাকে উমা নামে

অভিহিতা করা হয়েছে। তিনি তপস্যার দ্বারা শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে তাঁকে স্বামী

হিসেবে পেয়েছিলেন। পৌরাণিক কাহিনি অনুসরণে এই দেবী

স্বামী শিবের ঘর করেন, আবার বৎসরান্তে পিতামাতার কাছে আসেন। এই ফিরে আসা এবং

ফিরে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের উৎসবই সনাতনধর্মী বাঙালিরা দুর্গাপূজা নামে উদ্যাপন

করেন।

এই গানে দুর্গাপূজায় মাতৃরূপণী দেবী আসেন সনাতনধর্মী বাঙালিদের কাছে- স্বামীগৃহ

থেকে পিতমাতার ঘরের কন্যা হয়ে। তাঁর আগমনী উৎসবে মুক্তকেশিনী দেবী আসেন

শিবানী-উমা (শিবের স্ত্রী উমা) হয়ে। তিনি আসেন মহামায়া (পরমেশ্বরী শক্তি)

ও দনুজদলনী (দনুর পুত্রের দমনকারিণী) রূপে।

এই গিরি-নন্দিনী (হিমালয় নামক পর্বতের কন্যা) আসেন আনন্দিনী হয়ে।

যাঁর আগমনে সবাই পাপ-তাপ দুঃখ-বেদনার বন্দী দশা থেকে মুক্ত হবেন এমনই প্রত্যাশা

থাকে ভক্তদের মনে। তাঁরা মনে করেন দেবীর আগমনে মৃত্যুদশায়

পতিত জরাজীর্ণ শক্তিহীন স্থবির জগতে বইবে জীবনদায়ী শক্তিপ্রবাহ। তিনি আসেন

বরাভয়া (আশীর্বাদ ও অভয় প্রদায়িনী) রূপে ভয়কে অপহরণ করার জন্য। আসুরিক শক্তির

অত্যচারে যে জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়েছে, সে শ্মশানের কঙ্কাল দিয়ে তৈরি বজ্র দিয়ে

তিনি অসুর বিনাস করবেন দেবী, এমনই প্রত্যাশা ভক্তদের। যা মনে করিয়ে দেয়-

অসুর বিনাসের জন্য দুধীচি মুনির আত্মত্যাগের কথা। উল্লেখ্য, অসুরদের রাজা

বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে পরাজিত করে তাঁর স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। বিষ্ণুর কাছে ইন্দ্র জানতে পারেন যে,

এই অসুরকে হত্যা করার জন্য দধীচি মুনির হাড় দিয়ে বানানো বজ্রাস্ত্র প্রয়োজন

ছিল। এ কথা শুনে দধীচি মুনি দেহত্যাগ করেন এবং তাঁর হাড় দিয়ে

বজ্রাস্ত্র তৈরি করে, সেই বজ্রাস্ত্র দিয়ে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই দেবী অন্ন দান করেন বলে অন্নদা নামে অভিহিতা হয়েছেন। অন্নহীন ভিখারীদের এই

গানে আহ্বান করা হয়েছে- মাতৃরূপিণী দেবীর কাছে প্রার্থনা করে অন্নের অধিকারী হয়ে

ওঠার জন্য। গানটির শেষ পঙ্ক্তিতে কবি দেবীর কাছে পরাধীন ভারতবাসীর দুর্দশা থেকে

মুক্তির বর প্রার্থনাকে উপস্থাপিত করেছেন। ফলে ভক্তির আগমনী গানটি স্বদেশী

ভাবনাতে রূপান্তর ঘটিয়েছে।

- রচনাকাল ও স্থান: গানটির রচনাকাল সম্পর্কে

সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর (রবিবার

২০ আশ্বিন ১৩৪৭), কলকতা বেতারকেন্দ্র থেকে আগমনী (গীতিচিত্র) প্রচারিত হয়েছিল।

এই গীতিচিত্রে এই গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল। এই সময়

নজরুলের বয়স ছিল ৪১ বৎসর ৫ মাস।

- গ্রন্থ: নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ (নজরুল ইন্সটিটিউট, মাঘ ১৪১৭,

ফেব্রুয়ারি ২০১১)। ১১৬৫ সংখ্যক গান।

- বেতার: আগমনী

কলকাতা বেতারকেন্দ্র-ক। তৃতীয় অধিবেশন। [৬ অক্টোবর ১৯৪০ (রবিবার, ২০ আশ্বিন ১৩৪৭)।

সন্ধ্যা: ৭.২০-৮.১৯।

[সূত্র:

- বেতার জগৎ। ১১শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা।

১ অক্টোবর, ১৯৪০। পৃষ্ঠা: ১০৪৪

- The Indian-listener. Vol.V. No. 19. p.1485]

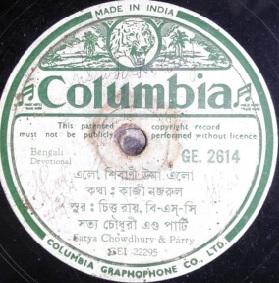

রেকর্ড: কলম্বিয়া। অক্টোবর ১৯৪৩ (১৪ আশ্বিন-১৪ কার্তিক ১৩৫০)। জিই

২৬১৪। শিল্পী: সত্য চৌধুরী এন্ড পার্টি। সুর: চিত্ত রায়।

রেকর্ড: কলম্বিয়া। অক্টোবর ১৯৪৩ (১৪ আশ্বিন-১৪ কার্তিক ১৩৫০)। জিই

২৬১৪। শিল্পী: সত্য চৌধুরী এন্ড পার্টি। সুর: চিত্ত রায়।

সুরকার: চিত্তরায়

স্বরলিপিকার ও স্বরলিপি:

পর্যায়:

- বিষয়াঙ্গ: ধর্মসঙ্গীত। সনাতন

হিন্দুধর্ম, শাক্ত।

দুর্গাপূজা আগমন-স্বদেশ।

- সুরাঙ্গ: স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সুর

- তাল:

কাহারবা

- গ্রহস্বর: ম

রেকর্ড: কলম্বিয়া। অক্টোবর ১৯৪৩ (১৪ আশ্বিন-১৪ কার্তিক ১৩৫০)। জিই

২৬১৪। শিল্পী: সত্য চৌধুরী এন্ড পার্টি। সুর: চিত্ত রায়।

রেকর্ড: কলম্বিয়া। অক্টোবর ১৯৪৩ (১৪ আশ্বিন-১৪ কার্তিক ১৩৫০)। জিই

২৬১৪। শিল্পী: সত্য চৌধুরী এন্ড পার্টি। সুর: চিত্ত রায়।  রেকর্ড: কলম্বিয়া। অক্টোবর ১৯৪৩ (১৪ আশ্বিন-১৪ কার্তিক ১৩৫০)। জিই

২৬১৪। শিল্পী: সত্য চৌধুরী এন্ড পার্টি। সুর: চিত্ত রায়।

রেকর্ড: কলম্বিয়া। অক্টোবর ১৯৪৩ (১৪ আশ্বিন-১৪ কার্তিক ১৩৫০)। জিই

২৬১৪। শিল্পী: সত্য চৌধুরী এন্ড পার্টি। সুর: চিত্ত রায়।