বলে।

এই মণ্ডলের আয়োনিত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম থেকে বিচ্ছুরিত ফোটন কণার

মাধ্যমে তাপ ও আলো বাইরের দিকে প্রবাহিত হয়।

সৌরগোলকের ০.৭-১.০ অংশ পর্যন্ত এই মণ্ডলটির সীমা ধরা হয়।

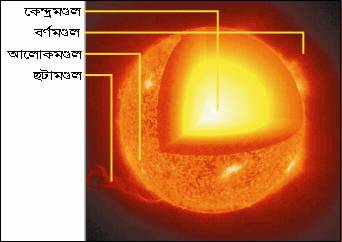

৩.

পরিচালন মণ্ডল (Convection

zone):

তেজস্ক্রিয়মণ্ডলের পরেই রয়েছে

পরিচালন মণ্ডল।

এই মণ্ডলে সূর্যের গ্যাসীয় উপকরণ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে, আয়নিত অবস্থায়

দ্রুত উর্ধ্বমুখে সঞ্চালিত হতে থাকে।

এই সকল সঞ্চালিত উপাদানসমূহ পরবর্তী আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে।

এই মণ্ডলের গভীর থেকে দানাদার গ্যাসীয় অংশ আবহমণ্ডলের অন্তর্গত আলোকমণ্ডলে

সঞ্চালিত হয়।

এরূপ এক একটি দানা

দৈর্ঘ্যে

১০০ কিলোমিটার হতে পারে।

এই দানাগুলি দ্বারা আলোকমণ্ডলে গ্যাস ও তাপমাত্রা পরিবাহিত হয়।

৪.

সূর্যের বায়ুমণ্ডল (Solar

atmosphere): কার্যকারিতার বিচারে সূর্যের

বায়ুমণ্ডল চার ভাগে বিভক্ত

করা হয়।

ভাগগুলি হলো-

ক।

আলোকমণ্ডল (Photosphere):

বায়ুমণ্ডলের প্রথম অংশ আলোকমণ্ডল।

এই অংশকেই দৃশ্যমান অংশ বিবেচনা করা হয়।

এই অংশের উপরের দিকে সূর্যালোক ও তাপ মুক্তি পেয়ে মহাকাশে ছুটে যায়।

এই মণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

আলোকমণ্ডলের পুরুত্ব প্রায় ১০,০০০

কিলোমিটার।

এই মণ্ডলেই দৃষ্ট হয় সৌরকলঙ্ক।

সৌরকলঙ্ক

সৌরকলঙ্ক

সূর্যের দিকে

তাকালে সূর্যপৃষ্ঠে কিছু কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়।

এই দাগকেই সৌরকলঙ্ক বলে।

খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে চীনা জ্যোতির্বিদরা প্রথম সৌরকলঙ্ক শনাক্ত করেছিলেন

বলে জানা যায়।

১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে গ্যালিলিও তাঁর নব আবিস্কৃত টেলিস্কোপ দিয়ে প্রথম সৌরকলঙ্ক

প্রত্যক্ষভাবে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেন।

এরপর ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী জোসেফ ভন ফ্রাউনহফার (Joseph

von Fraunhofer)

সূর্যের আলোকতরঙ্গ ব্যাখ্যা করেন।

এরপর ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে আলোকতরঙ্গ সম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজেক নিউটন (Sir

Isaac Newton)।

এঁদের আলোকতরঙ্গের ব্যাখ্যায় জানা যায় সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা প্রায় ৯৩০০

ডিগ্রি ফারেনহাইট।

কিন্তু কখনো কখনো কোথাও কোথাও এই তাপমাত্রা ৮১০০ ডিগ্রি ফারেহাইটে নেমে আসে।

ফলে কম উত্তপ্ত জায়গা হিসাবে উক্ত স্থানগুলো কালো দেখায়।

এই কালো দাগগুলো সর্বোচ্চ ৮০০০ কিলোমিটার বা ৫০০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়।

এই দাগগুলি অবশ্য বড় জোর কয়েক মাস থাকে,

তারপর আবার মিলিয়ে যায়।

প্রতি ১১ বৎসর অন্তর এই দাগগুলি পরিবর্তিত হয়ে আবার ফিরে আসে।

সূর্যের ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশের কাছে

কলঙ্কগুলি

উৎপত্তি হয়ে বিষুব অঞ্চলে

সঞ্চালিত হয় এবং একসময় তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

সৌরকলঙ্ক

অপেক্ষাকৃত শীতল হলেও এর চৌম্বকক্ষেত্র অত্যন্ত প্রবল হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যেখানে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে ১ গাউসের কম, সেখানে সৌরকলঙ্কে

চৌম্বকক্ষেত্রের মান ২৫০০ গাউস পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

এই সময় আকস্মিকভাবে এর আশপাশের আলোকমণ্ডলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

এই সময় সূর্য থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হতে থাকে।

ফলে আয়নিত (উচ্চ চার্জ যুক্ত কণা) প্রবল বেগে সূর্য থেকে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

সৌরঝড়ের তীব্রতা পৃথিবীর আয়নমণ্ডলে পর্যন্ত আঘাত হানে।

এ সময় পৃথিবীর রেডিও বার্তা বিঘ্নিত হতে থাকে।

খ।

স্বল্প-তাপমাত্রা অঞ্চল (Temperature

minimum): আলোকমণ্ডলের উপরের দিকের ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত অংশকে এই অঞ্চল ধরা হয়।

এই অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় ৪০০০ কেলভিন।

কার্বন মনোক্সাইড বা জলীয় কণার মতো কিছু সরল অণুর উপস্থিতিতে এই অঞ্চল শীতল হয়ে

পড়ে।

খ।

স্বল্প-তাপমাত্রা অঞ্চল (Temperature

minimum): আলোকমণ্ডলের উপরের দিকের ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত অংশকে এই অঞ্চল ধরা হয়।

এই অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় ৪০০০ কেলভিন।

কার্বন মনোক্সাইড বা জলীয় কণার মতো কিছু সরল অণুর উপস্থিতিতে এই অঞ্চল শীতল হয়ে

পড়ে।

গ।

বর্ণমণ্ডল (Chromosphere): আলোকমণ্ডলের পরে যে বর্ণময় গোলাপী আভাযুক্ত স্তর দেখা যায়, তাকে বর্ণমণ্ডল বলে।

আলোকমণ্ডলের তীব্রতার কারণে এই স্তরটি সাধারণ অবস্থায় দেখা যায় না।

একমাত্র সূর্যগ্রহণকালে এই অংশ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

এই অঞ্চলের পুরুত্ব ২০০০ কিলোমিটার।

ঘ।

ছটামণ্ডল (Corona): বর্ণমণ্ডলের পরে যে বিস্তৃত শিখাযুক্ত স্তর দেখা যায় তাকে ছটামণ্ডল বলে।

এই শিখাগুলোর বর্ণ সাদা হয়ে থাকে।

সূর্যের বহির্মুখী চাপ এবং সৌর-বায়ু-প্রবাহের কারণে, বিশাল অগ্নিশিখা মহাকাশের

দিকে প্রসারিত হয়।

করোনা মণ্ডলের তাপমাত্রা ৫,০০০,০০০ কেলভিন।

সৌরজগত ও সৌরজগতের সদস্যসমূহ

সূর্য ও তাকে ঘিরে আবর্তিত মহাকাশীয় প্রাকৃতিক উপকরণ নিয়ে গঠিত মহাকাশীয়-সংগঠন, তার

সাধারণ পরিচয়

সৌরজগত।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন সৌরজগতের মোট ভরের প্রায় ৯৯% ভাগ নিয়ে সূর্য তৈরি হয়েছে।

বাকি ১% ভাগ নিয়ে সৌরজগতের অন্যান্য সদস্য তৈরি হয়েছে। এদের বেশিরভাগই

সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সাধারণভাবে এই সকল সদস্যদের তালিকায় রয়েছে- ছোটো

বড় নানা মাপের গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু।

সৌরজগতের গ্রহসমূহ

- সূর্যকে কেন্দ্র করে যে সকল বিশালাকার মহাকাশীয় গোলক ঘুরে চলেছে, সে সকল গোলককে

সাধারণভাবে গ্রহ নামে অভিহিত করা হয়। সূর্যের নিকট থেকে বিভিন্ন দূরত্বে এই

গ্রহগুলো অবস্থান করছে। প্রকৃতপক্ষে সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে এখনো

নিরূপিত হয় না।

২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গ্রহের সংজ্ঞানুসারে

কিছু গ্রহকে বামনগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা

হয়ে থাকে। সেই বিচারে প্লুটোকে এখন আর প্রধান গ্রহ হিসেবে বিবেচনা

করা হয় না। আকার এবং গাঠনিক উপাদান বিচার করে গ্রহগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা

হয়। এই ভাগগুলো হলো–

- পৃথিবীসদৃশ-গ্রহ (terrestrial

planets): সংখ্যা ৪

সূর্য

থেকে পর পর চারটি গ্রহকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এই গ্রহগুলোর গাঠনিক উপাদান

পাথর ও বিভিন্ন ধরনের ধাতব পদার্থ। আবার ভূপ্রকৃতিও পৃথিবীর মতো। তাই

এদেরকে পৃথিবীর অনুরূপ গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই শ্রেণিতে রয়েছে চারটি গ্রহ।

এগুলো হলো–

বুধ,

শুক্র,

পৃথিবী

এবং মঙ্গল।

- গ্যাসীয় দানব-গ্রহ

(Jovian planet, gas giant) :

সংখ্যা ৪

মঙ্গল গ্রহের পরে

৪টি

বিশালাকার গ্রহ রয়েছে। এই গ্রহগুলোর প্রধান উপাদান জমাটবদ্ধ গ্যাস। এই

গ্যাসপিণ্ডের প্রধান অংশ হিসাবে আছে

হাইড্রোজেন,

হিলিয়াম,

মিথেন,

এ্যামোনিয়া। এই ৪টি গ্রহ হলো–

বৃহস্পতি,

শনি,

ইউরেনাস,

নেপচুন।

- বামন গ্রহ (dwarf

planet)

সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহের বিচারে, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে

International

Astronomical Union তিনটি

শর্তের ভিত্তিতে

গ্রহের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। এই শর্তগুলো হলো-

-

সূর্যকে

কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণের বিচারে একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ থাকবে।

-

এর উপরতলে

তরলপদার্থের সমোচ্চশীলতা গুণের বিচারে এক ধরনের সাম্যরূপ দেখা যাবে, যা

এর কেন্দ্র থেকে উপরিতলের দূরত্বের সাম্যতার বিচারে একটি প্রায় গোলাকার

রূপ লাভ করবে।

-

গ্রহ নিজ

অক্ষের উপর আবর্তিত হবে এবং নিকটস্থ মহাকাশীয় বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত

হয়ে পৃথক কোনো চক্র তৈরি করবে না।

এই বিচারে কিছু গ্রহকে আদর্শ গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

যেমন প্লুটো, এরিস।

- গ্রহাণুপুঞ্জ

মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের

মধ্যবর্তী স্থানে গ্রহের চেয়ে ছোটো ছোটো বস্তু সূর্যকে আবর্তন করে চলেছে। এই

ক্ষুদ্র বস্তুগুলোকে বলা হয় গ্রহাণু। আর সকল গ্রহাণুর সমষ্টিগত নাম

গ্রহাণুপুঞ্জ। এই গ্রহাণুপুঞ্জগুলো যে কক্ষপথ ধরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তাকে

বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ-বলয় (asteroid belt)।

এই গ্রহাণুগুলোর উপাদান পৃথিবীসদৃশ গ্রহগুলোর অনুরূপ। ধারণা করা হয়, দূর-অতীতে কোনো

গ্রহ ভেঙে এই গ্রহাণুগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল।

- ধূমকেতু

মহাকাশে

পরিভ্রমণমান এক প্রকার মহাকাশীয় বস্তু।

পৃথিবী থেকে আমরা যে ধূমকেতু

দেখি, সূর্য থেকে বহুদূরে পিণ্ডের আকারে থাকে। সূর্যকে

প্রদক্ষিণ করার সময়, সূর্যের নিকটবর্তী হলে, এই মহাকাশীয় বস্তুর সাথে দীর্ঘ

গ্যাসীয় পুচ্ছ দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তখন একে ধূমকেতু নামে অভিহিত করা হয়।

-

অন্যান্য উপকরণ

সৌরজগতের ভিতরে ভাসমান বহু

ক্ষুদ্র বস্তু রয়েছে। সৌরজগত সৃষ্টির সময় এগুলো তৈরি হয়েছিল, কিম্বা সৌরজগতের

বাইরে থাকে সৌরজগতে প্রবেশ করেছে। এগুলো অনেক সময় উল্কা হয়ে সূর্য এবং

সৌরপরিবারের

অন্যান্য সদস্যের উপর পতিত হয়।

এখন পর্যন্ত সৌরজগতের যে সকল সদস্যদের পরিচয় পাওয়া গেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত

বিবরণ তুলে ধরা হলো।

-

বুধ

(Mercury)

বুধ

(Mercury)

জ্যোতির্বিজ্ঞান

চিহ্ন :

সৌরজগৎ

–এর

নিকটতম গ্রহ।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে–

চন্দ্রের পুত্র। পাশ্চাত্য

Mercury

শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে

রোমান দেবতার নামানুসারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে–

সূর্যের দিক থেকে

এই গ্রহের অবস্থান

প্রথম।

সূর্য ও

পৃথিবীর

মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই গ্রহের অবস্থানের কারণে, একে অন্তর্গ্রহ (inferior

planet) বলা হয়। এর কোনো

উপগ্রহ নেই। সৌরজগতের পৃথিবীসদৃশ-গ্রহগুলোর (terrestrial

planets) ভিতরে বুধ সবচেয়ে

ছোট। এর আকার চাঁদের চেয়ে সামান্য বড়।

|

সংক্ষিপ্ত বিবরণ |

ভর: ৩.৩০১১x১০২৩কেজি

আয়তন:

৬.০৮৩x১০১০

কিমি৩

ব্যাসার্ধ: ২৪৩৯.৭ কিমি

পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল: ৭.৪৮×১০৭ কিমি২

গড় ঘনত্ব: ৫.৪৩

গ্রাম/সেমি৩

বিষুব

পৃষ্ঠীয় অভিকর্ষ: ৩.৯ মি/সে২

কক্ষীয় পর্যায়কাল:

পার্থিব ৮৭.৯৬৯১)

অপসূর: ৬৯,৮১৬,৯০০ কিমি

অনুসূর: ৪৬,০০১,২০০ কিমি

অক্ষীয় পর্যায়কাল:

পার্থিব ৫৯ দিন।

গড় তাপমাত্রা: ১৭৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সর্বোচ্চ ৪৩০

ডিগ্রি সেলসিয়াস, রাতে -১৮০

ডিগ্রি সেলসিয়াস। |

দিনের বেলায় সূর্যের তীব্র আলোর কারণে এই গ্রহটিকে দেখা যায়

না। এই গ্রহটি দেখার উপযুক্ত সময় ভোরে বা গোধূলিতে। এছাড়া পৃথিবী ও সূর্যের

মাঝখানে বুধ চলে এলে এবং সূর্য পরিক্রমণকালে বুধকে দেখা যায়। যেমন- ২০০৩

খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর এই অতিক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল।

২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর বুধের অতিক্রমণ ঘটবে।

বুধের ভৌত গঠন

বুধের গাঠনিক উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে ৭০% ধাতব এবং বাকি ৩০% সিলিকেট জাতীয়

পদার্থ। ধারণা করা হয় এই গ্রহের কেন্দ্রটি বেশ বড় এবং লৌহ সমৃদ্ধ। সম্ভবত

গ্রহটির প্রায় ৪২ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এর কেন্দ্রাঞ্চল। যেখানে পৃথিবীর

কেন্দ্রাঞ্চল মাত্র ১৭ ভাগ। এই কেন্দ্রকে ঘিরে রয়েছে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার পুরু

গুরুমণ্ডল (Mantle)।

১৬,১০,০০,০০০

ধারণা করা হয়, ৩৮০ কোটি

খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ভিতরে বিপুল

পরিমাণ ধূমকেতু এবং গ্রহাণু আঘাত হেনেছিল।

এই গ্রহে কোনো বৃহৎ গ্রহাণু বা এই জাতীয়

কোনো মহাকাশীয় বস্তু বুধের পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনেছিল। এর ফলে এর

গুরুমণ্ডলের বিশাল অংশ বুধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই সময় কেন্দ্রমণ্ডল

অক্ষত থাকায় বুধ লৌহসমৃদ্ধ গ্রহে পরিণত হয়েছিল। গুরুমণ্ডলের পরে রয়েছে ১০০-২০০

কিলোমিটার পুরু ত্বক অঞ্চল। গুরুমণ্ডলের উপরিতল দ্রুত শীতল হয়ে যাওয়ার ফলে এর

উপরিতলে নানা ধরনের খাঁচের সৃষ্টি হয়েছিল।

এই

সংঘর্ষের কারণে ক্যালরিস অববাহিকাগুলো

সৃষ্টি হয়েছিল এবং একই কারণে সে সময়ে প্রচুর লাভা উদ্গীরণের মতো ঘটনা ঘটেছিল।

এই লাভা ক্যালরিস অববাহিকার (caloris

basin) খাদগুলোকে ঢেকে

দিয়েছিল। এরই প্রভাবে এ সকল খাদের তলদেশ সুষম অবয়ব লাভ করেছিল হয়েছিল।

ক্যালরিস অববাহিকাগুলোরবেশ কয়েকটি শতাধিক কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত অবয়ব তৈরি

করেছিল। এর ভিতরে সর্ববৃহৎ খাদের ব্যাস প্রায় ১৩০০ কিমি। এর অপর একটি খাদ

রয়েছে- স্কিনাকাস অববাহিকায়। এর ব্যাস প্রায় ১৬০০ কিমি।

এর সমতল ভূমিসমূহের আড়াআড়িভাবে

বিপুল সংখ্যক সংকোচনজনিত ভাজ লক্ষ্য করা যায়। ধারণা করা হয়, যখন গ্রহের

অভ্যন্তরভাগ শীতল হচ্ছিল তখন তা সংকৃচিত হতে শুরু করে এবং এর ফলে এর পৃষ্ঠতল

পুনরায় ভিন্নভাবে গঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল। এর ফলে এই ভাজগুলোর সৃষ্টি

হয়েছিল।

বুধ পৃষ্ঠের উচ্চ তাপমাত্রার কারণে এক সময় মনে করা হতো- এই গ্রহে বরফ নেই।

সাম্প্রতিক কালে এর মেরু অঞ্চলের কিছু গভীর খাদে বরফের স্তর জমেছে। বুধ গ্রহের

মেরুর সন্নিকটে অবস্থিত বরফ খণ্ড পৃথিবী থেকে প্রেরিত রাডার সংকেতকে প্রতিফলিত

করে থাকে। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলগুলোতে বরফের পুরুত্ব

মাত্র কয়েক মিটার।

বুধের বায়ুমণ্ডল

আকারে এই গ্রহটি অত্যন্ত ছোটো হওয়ায়, এর অভিকর্ষ বল অত্যন্ত কম। এই কারণে

বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় উপকরণগুলো ধীরে ধীরে মহাকাশে পালিয়ে যায়। তারপরেও এই

গ্রহের হাল্কা বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব সব সময়ই লক্ষ্য করা যায় নিয়মিত গ্যাসীয়

উপকরণ যুক্ত হওয়ার কারণ। বায়ুমণ্ডলের

হাইড্রোজেন ও

হিলিয়াম আধিক্য ঘটে সৌর বায়ু থেকে। সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সূর্য

থেকে আগত আয়োনিত

হাইড্রোজেন ও

হিলিয়াম পরমাণু বুধের

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। এছাড়া

বুধের ত্বকে বিদ্যমান পদার্থগুলোর তেজস্ক্রিয় ভাঙন থেকে হিলিয়াম তৈরি হয়ে

থাকে। একই ভাবে সোডিয়াম এবং পটাসিয়ামেরও সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এর পৃষ্ঠদেশের

সাথে ধূমকেতু বা উল্কার সংঘর্ষের কারণে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। নতুন গ্যাসীয়

উপকরণের সরবরাহ এবং তা মহাকাশে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, বুধের

বায়ুমণ্ডলে হাল্কা বায়ুস্তর সব সময়ই থাকে।

-

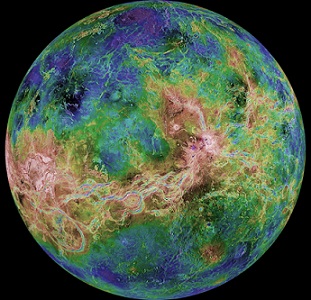

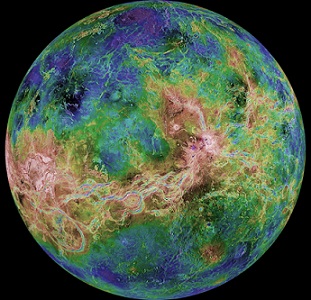

শুক্র

(Venus)।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

চিহ্ন :

জ্যোতির্বিজ্ঞান

চিহ্ন :

সৌরজগৎ-এর

সূর্য-এর

দিক থেকে দ্বিতীয় গ্রহ। পৃথিবী থেকে সকালে এবং সন্ধ্যায় দেখা যায়, সকালের

শুক্রকে 'শুকতারা' এবং সন্ধ্যার শক্রকে 'সন্ধ্যাতারা' বলা হয়)। গ্রিক প্রেমের

দেবী

এ্যাফ্রদাইতি-এর

রোমান নাম ছিল ভেনাস। এই দেবীর নামানুসারে এই গ্রহের নামকরণ করা হয়েছিল

'ভেনাস'। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে অসুরদের গুরু ও রক্ষক ছিলেন

শুক্রাচার্য এবং এঁর নামানুসারে এই গ্রহের নামকরণ করা হয়েছিল শুক্র।

জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে–

সূর্যের দিক থেকে

এই গ্রহের অবস্থান

দ্বিতীয়।

সূর্য ও

পৃথিবীর

মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই গ্রহের অবস্থানের কারণে, একে অন্তর্গ্রহ (inferior

planet) বলা হয়।

এই গ্রহের কোনো উপগ্রহ বা

বলয় নেই।

|

সংক্ষিপ্ত বিবরণ |

ভর: ৪.৮৬৮৫×১০২৪

কেজি

আয়তন: ৯.২৮×১০১১

কিমি৩

বিষুবীয় ব্যাসার্ধ: ৬,০৫১.৯ কিমি

পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল: ৪.৬০×১০৮ কিমি২

গড় ঘনত্ব: ৫.২০৪

গ্রাম/সেমি৩

বিষুব

পৃষ্ঠীয় অভিকর্ষ: ৮.৮৭ মি/সে২

কক্ষীয় পর্যায়কাল:

২২৫

পার্থিব

অপসূর:

১০৮,৯৪১,৮৪৯ কিমি

অনুসূর: ১০৭,৪৭৬,০০২ কিমি

অক্ষীয় পর্যায়কাল:

পার্থিব ২৪৩ দিন।

গড় তাপমাত্রা:

৪৬২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

|

সূর্য থেকে এর অপসূর ১০৮,৯৪১,৮৪৯ কিমি

এবং অনুসূর ১০৭,৪৭৬,০০২ কিমি। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় ৮৭ ভাগ। ভর পৃথিবীর প্রায়

৮২ ভাগ। এর পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর চেয়ে ১০% কম।

সৌরজগতের চারটি পৃথিবী সদৃশ গ্রহের (বুধ,

শুক্র,

পৃথিবী,

ও

মঙ্গল)

একটি। গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে সামান্য ছোটো। পৃথিবী থেকে রাতের মহাকাশীয় বস্তুদের

মধ্যে উজ্জ্বলতায় এর অবস্থান দ্বিতীয়, অর্থ্যাৎ চাঁদকে বাদ দিলে এটিই রাতের

আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু। এর আপাত উজ্জ্বলতা সর্বোচ্চ হয় -৪.৬। এর কক্ষপথ

পৃথিবী থেকে ভেতরের দিকে হওয়ায় একে কখনই সারা রাত ধরে দেখা যায় না। এটি

দিগন্তের উপরে সর্বোচ্চ ৪৮ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে।

এর উপরিতলের তাপমাত্রা ৪৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ যে দিক

অনুসরণে নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হয়, শুক্রের আবর্তন দিক তার উল্টো। শুক্র তার

নিজ অক্ষে ঘোরে খুব ধীরগতিতে। তাই পৃথিবীর বিচারে এই গ্রহের সূর্যোদয় হয় পশ্চিম

দিকে। এর আহ্নিক গতি হচ্ছে পৃথিবীর ১১৬.৭৫ দিনের সমান। একবার সম্পূর্ণভাবে

নিজের কক্ষপথ বেয়ে সূর্যকে পরিভ্রমণ করতে শুক্র গ্রহের সময় লাগে ২২৪.৭০১

দিন। শুক্রের ব্যাস ১২,১০৪ কিলোমিটার এবং ঘনত্ব ৫.০৬। এর মুক্তিবেগ প্রতি

সেকেন্ডে ৬.৫ মাইল।

শুক্র-ত্বক

এর ত্বক অনেকটাই

পৃথিবীর

মত। তবে পৃথিবীর চেয়ে অধিকতর পাথুরে। এতে রয়েছে রয়েছে অসংখ্য খাদ। এসকল খাদের

সৃষ্টি হয়েছিল শুক্র পৃষ্ঠে গ্রহাণু, উল্কা বা ধূমকেতুর মতো মহাকাশীয় বস্তুর

আঘাতে। অধিকাংশ খাদই প্রস্থে ১.২ কিলোমিটারের ভিতরে।

এই গ্রহে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে আগ্নেয়গিরির মুখ। সৌরজগতের অন্য কোন

গ্রহের তুলনায় শুক্র গ্রহে আগ্নেয়গিরির পরিমাণ বেশি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার

পৃষ্ঠে ১৬০০টির অধিক আগ্নেয়গিরির সন্ধান পেয়েছেন। তবে বর্তমানে সকল

আগ্নেয়গিরিই মৃত। ধারণা করা হয়, প্রায় ৩০ বা ৫০ কোটি বৎসর আগে এই গ্রহে

উগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হয়ে গেছে।

এই গ্রহে রয়েছে দুটি বড় ধরনের উচ্চভূমি। এর একটির নাম ইশতার টেরা (Ishtar

Terra)। এর আকার

প্রায় অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের সমান। এটি মঙ্গলের উত্তর মেরু অঞ্চল বরাবর অবস্থিত।

অপর উচ্চভূমির নাম এ্যাফ্রোদাইতে টেরা (Aphrodite Terra)।

এর আয়তন প্রায় দক্ষিণ আমেরিকার সমান।

এই গ্রহের

কেন্দ্রীয় অংশে রয়েছে লৌহ। এই অংশটি কেন্দ্র থেকে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত

বিস্তৃত। কিন্তু এই গ্রহের কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র নাই। কারণ চৌম্বকক্ষেত্র তৈরির

জন্য এই পরিমাণ লোহ যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া অল্পঘুর্ণন গতির কারণে, চৌম্বক ক্ষেত্র

তৈরি করে না।

বায়ুমণ্ডল:

এই গ্রহে রয়েছে অতি ক্ষীণ বায়ুমণ্ডল। এই বায়মুণ্ডলের বায়ুমণ্ডলের প্রধান

গ্যাস হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড (৯৬.৫%), নাইট্রোজেন (৩.৫%)। অক্সিজেনের পরিমাণ

মাত্র ০.৪ ভাগ। এছাড়া রয়েছে কিছু হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, আর্গন,

কার্বন-মনোক্সাইড এবং নামমাত্র জলীয়বাষ্প। এর

রয়েছে । এর আকাশে

রয়েছে সালফিউরিক এ্যাসিডের মেঘ। এই মেঘ থেকে সালফিউরিক এ্যাসিডের বৃষ্টি হয়। এর

পৃষ্ঠে বায়ুর চাপ পৃথিবীর ৯২ গুণ।

এর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড থাকায় গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া উষ্ণতা

অনেক বেশি।

পৃথিবী

(Earth)।

জ্যোতির্বিজ্ঞান চিহ্ন :

সৌরজগতের–

একটি গ্রহ। সূর্যের দিক থেকে এর অবস্থান তৃতীয় এবং আকারে সৌর-গ্রহসমূহের ভিতর

পঞ্চম। এর একমাত্র প্রাকৃতি উপগ্রহের নাম

চন্দ্র।

সৌরজগতের চারটি পৃথিবী সদৃশ গ্রহের (বুধ,

শুক্র,

পৃথিবী,

ও

মঙ্গল)

একটি।

পৃথিবী এবং এর জড় ও জীবজগত নিয়ে পরবর্তী

অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

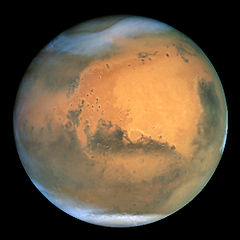

-

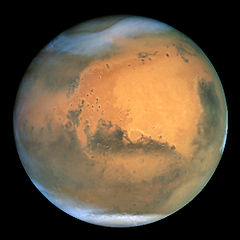

মঙ্গল (গ্রহ)

ইংরেজি :

Mars।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

চিহ্ন :

|

|

হাবল টেলিস্কোপের ক্যামেরায়

মঙ্গলগ্রহ |

সৌরজগতের

সূর্য-এর

দিক থেকে চতুর্থ গ্রহ।

পৃথিবী

থেকে এই গ্রহটি লালচে দেখায়। এই কারণে একে অনেক সময় লাল গ্রহ বলা হয়। সৌরজগতের

চারটি পৃথিবী সদৃশ গ্রহের (বুধ,

শুক্র,

পৃথিবী,

ও মঙ্গল) ভিতরে এই গ্রহটি

সূর্য

থেকে

সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। মঙ্গল গ্রহের পরে রয়েছে

গ্রহাণুপুঞ্জ বলয়।

এর ত্বক অনেকটাই

পৃথিবীর

মত। এর অতি ক্ষীণ বায়ুমণ্ডল রয়েছে। এর ভূ-ত্বকে রয়েছে অসংখ্য খাদ,

আগ্নেয়গিরি, মরুভূমি এবং মেরুদেশীয় বরফ। সৌরজগতের সর্ববৃহৎ পাহাড় এই গ্রহে

অবস্থিত। এর নাম অলিম্পাস মন্স। সর্ববৃহৎ গভীর গিরিখাতটিও এই গ্রহে অবস্থিত।

এর নাম ভ্যালিস মেরিনারিস। এছাড়া মঙ্গলের ঘূর্ণনকাল এবং ঋতু পরিবর্তনও অনেকটা

পৃথিবীর মত।

মঙ্গলের মহাকাশীয় বৈশিষ্ট্য

-

সূর্য

থেকে এর দূরত্ব :

২২৭,৯৩৯,১০০ কিলোমিটার (১৪১,৬৩৪,৮০০ মাইল) ১.৫২৩ ৬৬২ ৩১ জ্যোতির্বদ্যাগত

একক।

- সূর্যের প্রদক্ষিণ সময় :

৬৮৬.৯৭১ (পার্থিব দিন)।

- নিজ কক্ষে আবর্তন সময় :

২৪.০৭৭ ঘণ্টা

- গড় তাপমাত্রা : -৫০

ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মঙ্গলের ভৌত বৈশিষ্ট্য

-

মেরু অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৩৩৭৬.২ কিলোমিটার এবং বিষুব অঞ্চলের ৩,৩৯৬.২

কিলোমিটার (পৃথিবীর ০.৫৩৩ গুণ)।

-

আয়তন : ১.৬৩১৮×১০১১

কিমি৩।

- ভর: ৬.৪১৮৫×১০২৩

কেজি। পৃথিবীর ০.১০৭ গুণ।

- ঘনত্ব : ৩.৯৩৩৫।

- মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

(বিষুব অঞ্চলে): ৩.৭১১ মাইল/সেকেন্ড২

।

এর দুটি উপগ্রহ

আছে। এই উপগ্রহ দুটির নাম ফোবোস ও ডিমোস।

|

|

পাথফাইন্ডার থেকে তোলা মঙ্গলের

উপরিতল |

মঙ্গলের গঠন উপাদান

এর কেন্দ্রের ব্যাসার্ধ প্রায় ১,৪৮০ কিলোমিটার (৯২০ মাইল)। এই কেন্দ্রের মূল

উপাদান লোহা। এর সাথে প্রায় ১৫% গন্ধক আছে। এই মিশ্রিত উপকরণটি তরলাবস্থায় আছে।

এই অংশটি ঘিরে রয়েছে সিলিকেট দ্বারা গঠিত একটি ম্যান্টল। এই ম্যান্টেল গ্রহটির

মূল কাঠামো ধরে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এই ম্যান্টল অংশটি মোটামুটিভাবে

নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। এর উপরে রয়েছে ৫০ কিলোমিটার (৩১ মাইল) পুরু ত্বক।

এই ত্বকের মূল উপাদান ব্যাংসাল্ট এবং সিলিকা সমৃদ্ধ পাথর। আর সবার উপরে রয়েছে

পুরু ধূলিকণা। এর ধূলিকণার মূল উপাদান আয়রন অক্সাইড দ্বারা। এই আয়রন অক্সাইডের

কারণে এর ত্বকের উপরিভাগ লালচে দেখায়। আর এই ধূলির আস্তরণের ভিতরে রয়েছে রাশি

রাশি পাথর।

মঙ্গলের কোন অভ্যন্তরীণ চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। কিন্তু কিছু পর্যবেক্ষণে দেখা

গেছে, এর ভূ-ত্বকের কিছু অংশ চুম্বকায়িত হয়ে আছে।

susceptible

নামক চুম্বকধর্মী খনিজ পদার্থের কারণে এই

চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়।

মঙ্গলের ত্বক পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা

কিছু অধিযুগে ভাগ করেছেন। এর ভিতরে তিনটি অধিযুগকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এগুলো হলো

- নোয়াচিয়ান অধিযুগ

(Noachian epoch):

এর ব্যাপ্তিকাল ৩৮০-৩৫০ কোটি বৎসর। এই সময় মঙ্গলের পৃষ্ঠতল গঠিত হয়েছিল।

ধারণা করা হয়, এই অধিযুগে প্রচুর বিশালায়তন খাদের সৃষ্টি হয়েছিল। থারসিস

বাল্জ (Tharsis bulge)

নামক একটি আগ্নেয় উচ্চভূমি এই সময় সৃষ্টি হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন,

এই অধযুগের শেষে দিকে জলসমৃদ্ধ তরল পদার্থের দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল।

- হেসপারিয়ান অধিযুগ

(Hesperian epoch):

এর ব্যাপ্তীকাল ৩৫০-১৮০ কোটি বৎসর। এই যুগে ব্যাপক অগ্ন্যুৎপাত ঘটে এবং

বিপুল পরিমাণ বিশালায়তন লাভা দ্বারা এর উপরিতল আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

- আমাজোনিয়ান অধিযুগ

( Amazonian epoch):

এর ব্যাপ্তীকাল ১৮০ কোটি বৎসর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এই যুগে কিছু

বিশালায়তন খাদের সৃষ্টি হয়েছিল। ধারণা করা হয়, বড় বড় উল্কাপাতের কারণে এই

খাদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়ই সৌর জগতের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ অলিম্পাস

মন্স (Olympus Mons)

সৃষ্টি হয়েছিল।

ধারণা করা হয়. নোয়াচিয়ান অধিযুগে এই

গ্রহটিতে নানাবিধ যৌগিক পদার্থসমৃদ্ধ তরল পানির অস্তিত্ব ছিল। কালক্রমে ভারি

পদার্থ অধঃক্ষেপিত হওয়ার ফলে, সৃষ্ট স্বচ্ছ পানি, গ্রহটির বায়ুমণ্ডলীয় কম

চাপে বাস্পে পরিণত হয়।

২০০৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে নাসা এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, মঙ্গলের

দক্ষিণ মেরুতে যে পরিমাণ বরফ রয়েছে তা গলিয়ে দিলে সমগ্র গ্রহটি পানিতে ডুবে

যাবে এবং এই জলভাগের গভীরতা হবে প্রায় ১১ মিটার (৩৬ ফুট) হবে। এছাড়া বরফের

একটি পারমাফ্রস্ট (permafrost)

ম্যান্ট্ল মেরু অঞ্চল থেকে ৬০° অক্ষাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে। এছাড়া মঙ্গলের পুরু

ক্রায়োস্ফেয়ারের (cryosphere)

অভ্যন্তরে আরও বিপুল পরিমাণ পানি

আছে। কোন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মাধ্যমে ক্রায়োস্ফেয়ার ধ্বংস হলে এই পানি

বেরিয়ে আসতে পারে। এরকম একটি বিস্ফোরণ বহু আগে মঙ্গলের ভ্যালিস মেরিনারিস গঠিত

হয়েছিল। ধারণা করা হয় প্রায় ৫০ লক্ষ বৎসর আগে এরকম একটি ঘটনার সূত্রে সারবেরাস

ফোসি নামক একটি খাদ উন্মুক্ত হয়েছিল এবং এই সূত্রে একটি বরফের সাগর সৃষ্টি

হয়েছিল। এই সাগরটিকে বিজ্ঞানীরা এলিসিয়াম প্ল্যানিটিয়া নামকরণ করেছেন।

সম্প্রতি মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ারে অবস্থিত মার্স অরবিটার ক্যামেরার মাধ্যমে

মঙ্গলের কিছু উচ্চ রিজল্যুশন কিছু ছবির মাধ্যমে, মঙ্গলের পৃষ্ঠতলে তরল পানির

অস্তিত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকটাই বিস্তারিত জানা গেছে। সেখানে বন্যা

সৃষ্টিকারী বিশালায়তন কিছু প্রাণালীর নিদর্শন পাওয়া গেছে। একই সাথে বেশ কিছু

নদী ও শাখা নদীর অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু মঙ্গলের আবহাওয়ার কারণে

এসকল খাদে পানির হারিয়ে গেছে। এছাড়া আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ এবং গভীর গিরিখাত

দেখা যায়। এই গিরিখাতগুলো মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্ধের উঁচু অঞ্চলগুলোতে অবস্থিত

এবং এদের মুখ বিষুবরেখার দিকে ৩০° অক্ষাংশে মেরুমুখী হয়ে অবস্থান করছে। এছাড়া

এই গ্রহৈ হেমাটাইট এবং গোয়েথাইইট আকরিক পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য এই দুটি আকরিক

তৈরির জন্য পানির উপস্থিত আবশ্যক।

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাডলার ও বিয়ার

মঙ্গলের একটি মানচিত্র প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। এ সময়ে তাঁর মানচিত্রে মঙ্গলের

মূল মধ্যরেখা হিসেবে একটি রেখাকে বিবেচনা করে একে মঙ্গলের বিষুবরেখা নির্দিষ্ট

করেন। তারপর গ্রহটির অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ তৈরি করেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে মেরিনাস

৯ মহাকাশযান মঙ্গলের বেশ কিছু উচ্চ রিজল্যুশনের ছবি পাঠায়। এই সূত্রে মঙ্গলের

সাইনাস মেরিডিয়ানি নামক সাগরের উপর এয়ারি-০ নামক একটি আগ্নেয়গিরির

জ্বালামুখের সন্ধান পাওয়া যায় । পরবর্তীতে এই জ্বালামুখটিকে ০.০° অক্ষাংশ

হিসাবে বিবেচনায় আনা হয়। এই জ্বালামুখটি এর আগে নির্বাচিত মূল মধ্যরেখার উপর

অবস্থিত। অর্থাৎ পৃথিবীর যেমন গ্রিনিচ, মঙ্গলের এয়ারি-০ তেমনি ।

বর্তমানে মঙ্গলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক কাঠামোসমূহের নাম বিভিন্ন মানদণ্ডের

ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। যে সকল কাঠামোসমূহের উচ্চ প্রতিফলন অনুপাত রয়েছে তাদের

অধিকাংশেরই নাম আগেরটিই রাখা হয়েছে। আবার বেশ কিছু নাম রাখা হয়েছে বিষয়ের

প্রকৃতি অনুসারে। যেমন: নিক্স অলিম্পিকা (অলিম্পাসের তুষার) নামক পর্বতটির

আধুনিক নাম হচ্ছে অলিম্পাস মন্স (অলিম্পাস পর্বত)। মঙ্গলের বিষুবরেখা এর

ঘূর্ণন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু এর মূল

মধ্যরেখা নির্দিষ্ট করা হয়েছে পৃথিবীর মত করেই।

মঙ্গলে যেহেতু কোন জলরাশি পূর্ণ মহাসাগর বা এই জাতীয় ছোটোবড় কোনো জলাশয় নেই।

তাই সেখানকার বিভিন্ন উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য একটি শূন্য-উচ্চতার পৃষ্ঠতল ধরে

নেওয়া হয়েছে। একে বলা হয়েছে গড় অভিকর্ষীয় পৃষ্ঠতল । মঙ্গলের যে উচ্চতায়

বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিমাণ ৬১০.৫ প্যাসকেল (৬.১০৫ মিলিবার) সে উচ্চতাকে শূন্য

উচ্চতা ধরা হয়। এই চাপ পৃথিবীতে সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ০.৬% -এর

সমান।

-

বৃহস্পতি

(Jupiter)

সূর্যের দিক থেকে এর অবস্থান পঞ্চম।

এটি সৌরজগতের বৃহত্তম

গ্রহ। হিন্দু পৌরাণিক ঋষি এবং দেবতাদের গুরু

বৃহস্পতি'র

নামানুসারে এই গ্রহের নামকরণ করেছিলেন ভারতীয় ঋষিরা।

সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব

৭৭,৮০,০০,০০০ কিলোমিটার। নিজ অক্ষের উপর এর আবর্তন সময় প্রায় ১০ ঘণ্টা। সূর্যকে

প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে পার্থিব ১২ বৎসর বা ৪,৩৩৩ পার্থিব দিবস।

এর উপরিতল পুরু বরফে ঢাকা। মূলত

গ্যাসীয় পদার্থ জমাট বেঁধে এই বৃহৎ গ্রহটি তৈরি হয়েছে। এই বরফের স্তরের নিচে

রয়েছে প্রকৃত বৃহস্পতি। মূল বৃহস্পতির আকার প্রায় পৃথিবীর সমান। এর বায়ুমণ্ডলের

বেশিরভাগ অংশ হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম।

এর ঘন মেঘ রয়েছে। এই মেঘ

এ্যামোনিয়া

বা এ্যামোনিয়া-ভিত্তিক

গ্যাসীয় পদার্থ দ্বারা পূর্ণ। এছাড়া রয়েছে অজ্ঞাত নানা ধরনের যৌগিক পদার্থের

মিশ্রণ। বৃহস্পতির নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডল অংশে, প্রচণ্ড চাপে এর

হাইড্রোজেন

তরল দশায় পরিণত হয়েছে। এই তরল পদার্থ বৃহস্পতি গ্রহের উপর মহাসাগর সৃষ্টি

করেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই তরল

হাইড্রোজেন

সাগরের তলদেশ, কোথাও কোথাও বৃহস্পতির কেন্দ্রের প্রায় অর্ধেক দূরত্বের কাছে

পৌঁছেছে।

হাইড্রোজেন

সমুদ্রে দ্রুত ঘূর্ণনের কারণে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। এবং এর দ্বারা বৃহস্পতিতে

চৌম্বকক্ষেত্রে তৈরি করেছে। অবশ্য বৃহস্পতির কেন্দ্রে লোহা এবং নিকেলের পিণ্ড

রয়েছে কিনা তা জানা যায় নি। ফলে এর চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য এই পিণ্ডই দায়ী কিনা

তা জানা যায় নাই।

সূর্যাভিমুখে

এই চৌম্বকক্ষেত্র ১ থেকে ৩০ লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। পক্ষান্তরে

সূর্যের

বিপরীত দিকে

চৌম্বকক্ষেত্র ১০০ কোটি কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। উল্লেখ্য, এই চৌম্বক

ক্ষেত্রে

শনির

কক্ষপথ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

ভয়েজার-১ থেকে জানা গেছে, এই গ্রহটিকে ঘিরে রয়েছে খুব হাল্কা বলয়।

শনি গ্রহের মত গাঢ় বলয় না

থাকায়, দূর থেকে এই বলয় দেখা যায় না। এই বলয়ে রয়েছে ক্ষুদ্র এবং কালচে ছোটো

ছোটো বস্তু।

এখন পর্যন্ত এর ৫০টি উপগ্রহের সন্ধান

পাওয়া গেছে। সন্দেহের তালিকায় রয়েছে আরও ১৭টি। সব মিলিয়ে এর উপগ্রহ হতে পারে

৬৭টি। এদের ভিতর চারটি উপগ্রহ বেশ বড়। এই উপগ্রহগুলো হলো আইও (Io),

ইউরোপা (Europa),

গ্যানিমেডে (Ganymede)

এবং ক্যালিস্টো (Callisto)।

১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে এই চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন

গ্যালিলিও গ্যালিলাই। তাই

এদেরকে বলা হয় গ্যালিলিও উপগ্রহসমূহ (Galilean

satellites)।

১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাসা'র গ্যালিলিও নামক নভোযান থেকে একটি

পরীক্ষামূলক যান বৃহস্পতির শুষ্ক এবং উষ্ণস্থানে নামানো হয়। এই যান থেকে প্রথম

বৃহস্পতির গাঠনিক উপাদান এবং বায়ুমণ্ডলের তথ্য সংগ্রহ করা হয় প্রত্যক্ষভাবে।

২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই নভোযান বৃহস্পতি এবং এর বৃহৎ গ্রহগুলো সম্পর্কে

তথ্য সংগ্রহ করে, পৃথিবীতে পাঠায়। জুনো নামক অপর একটি নাসা'র নভোযান ২০১১

খ্রিষ্টাব্দে পাঠানো হয়েছে। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ এই নভোযান কার্যক্রম শুরু করবে।

বৃহস্পতির বৃহৎ

লোহিত ক্ষত

বৃহস্পতির

উপরিতলের উপর একটি বড় ধরনের লালচে ক্ষত দেখা যায়। একে সাধারণত লোহিত ক্ষত

(Red

Spot)

বলা হয়। বৃহস্পতির বিষুবরেখার

২২ ডিগ্রির দক্ষিণে একটি ঘূর্ণিঝড়ের কারণে একটি বড় আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল।

পৃথিবীকে থেকে একটি লালচে ক্ষত মনে হয়। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এই ঘূর্ণিঝড়টি

চলছে। এই ঘূর্ণিঝড়টির ব্যাস পৃথিবীর দুই গুণের সমান। এর ভিতরে বায়ু প্রবাহের

গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৭০ মাইল। এই ঝড়ের সর্বশেষ ছবি পাওয়া গেছে নাসার

জুনো প্রোব থেকে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুলাই যে ছবি

পাওয়া গেছে, তাতে এই বৃহৎ লোহিত ক্ষতকে অনেকটা পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করা

সম্ভব হয়েছে।

বৃহস্পতির

উপরিতলের উপর একটি বড় ধরনের লালচে ক্ষত দেখা যায়। একে সাধারণত লোহিত ক্ষত

(Red

Spot)

বলা হয়। বৃহস্পতির বিষুবরেখার

২২ ডিগ্রির দক্ষিণে একটি ঘূর্ণিঝড়ের কারণে একটি বড় আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল।

পৃথিবীকে থেকে একটি লালচে ক্ষত মনে হয়। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এই ঘূর্ণিঝড়টি

চলছে। এই ঘূর্ণিঝড়টির ব্যাস পৃথিবীর দুই গুণের সমান। এর ভিতরে বায়ু প্রবাহের

গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৭০ মাইল। এই ঝড়ের সর্বশেষ ছবি পাওয়া গেছে নাসার

জুনো প্রোব থেকে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুলাই যে ছবি

পাওয়া গেছে, তাতে এই বৃহৎ লোহিত ক্ষতকে অনেকটা পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করা

সম্ভব হয়েছে।

বৃহস্পতি

পর্যবেক্ষণ

-

প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খালি চোখে

বৃহস্পতি পর্যবেক্ষণ করে এসেছে।

-

১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে গ্যালিলিও প্রথম

টেলিস্কোপের সাহায্যে বৃহস্পতি পর্যবেক্ষণ করেন।

-

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পায়োনিয়র ১০

গ্রহাণুপুঞ্জ বলয় পেরিয়ে বৃহস্পতির পাশ দিয়ে উড়ে যায়।

-

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ভয়েজার ১ এবং ২

বৃহস্পতির ক্ষীণ বলয় এবং নতুন কিছু উপগ্রহ শনাক্ত করে। এই সময় এর আইও

উপগ্রহে আগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ধরা পড়ে।

-

১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে শুমেকার-লেভি ৯ (

Shoemaker-Levy 9) কিছু টুকরো

বৃহস্পতির দক্ষিণ গোলার্ধের উপর পতিত হয়।

-

১৯৯৫-২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

গ্যালিলিও নামক নভোযান বৃহস্পতি পর্যবেক্ষণ করে।

-

২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে নাসা'র

New Horizons

নামক নভোযান প্লুটোর উদ্দেশে

যাত্রাকালে বৃহস্পতি পর্যাবেক্ষণ করে।

-

২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুলাই

শুমেকার-লেভি ৯ ধূমকেতুর টুকরো অংশগুলো বৃহস্পতির দক্ষিণ গোলার্ধে উপর আছড়ে

পড়ে এবং তা ধ্বংস হয়ে যায়।

-

২০১১ খ্রিষ্টাব্দে বৃহস্পতির উপরিতলের

রাসায়নিক বিশ্লেষণ, আবহাওয়া, অভ্যন্তরীণ গঠন এবং চৌম্বক ক্ষেত্র পরীক্ষার

জন্য পাঠানো হয়েছে।

সৌরজগতের ব্যাপ্তী

সৌরজগতের ব্যাপ্তী বলতে বুঝায়,

সূর্যের কেন্দ্র থেকে কতদূর পর্যন্ত সূর্যের আকর্ষণী ক্ষমতা রয়েছে। সূর্যের এই

আকর্ষণী এলাকার ভিতরে যে সকল সদস্য রয়েছে, তাদের গঠন প্রকৃতি অনুসারে সৌরজগতের

ব্যাপ্তী এলাকাকে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলো হলো–

-

অভ্যন্তরীণ

গ্রহ-বলয় (Inner

planets

belt)

এই বলয়ের দূরত্ব

সূর্যপৃষ্ঠ থেকে মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বলয়ের ভিতরে রয়েছে বুধ,

শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল

এবং

গ্রহাণুপুঞ্জ। এই বলয়ের

শেষাংশে অবস্থিত গ্রহাণুগুলোর আবর্তনকে বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ বলয়।

-

বহিস্থঃ গ্রহবলয় (Outer

planets

belt)

অভ্যন্তরীণ

গ্রহ-বলয়ের প্রান্তদেশে অবস্থিত গ্রহাণুপুঞ্জ বলয়ের পর থেকে এই বলয়ের শুরু এবং

শেষ হয়েছে নেপচুন গ্রহ পর্যন্ত। এই বলয়ে রয়েছে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং

নেপচুন গ্রহ।

-

কুইপার বলয়

(Kuiper

belt)

সূর্য থেকে ৩০-৫০

জ্যোতির্বিদ্যা একক

(AU)

দূরত্বে একটি বিশেষ ধরনের বলয়কে কুইপার বলয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মূলত

নেপচুনের কক্ষপথের পরেই কুইপার বলয়ের শুরু। উল্লেখ্য এই বলয়টি অনেকটি গ্রহাণুপুঞ্জের বলয়ের মতো। তবে এই

বলয়ে পাথরের পরিবর্তে রয়েছে পানি, মিথেন এবং

এ্যামোনিয়ার সংমিশ্রণে সৃষ্ট বরফ খণ্ড। এই বলয়ে রয়েছে তিনটি বামন গ্রহ। এই গ্রহ তিনটি

হলো- প্লুটো, হাউমিয়া, মাকেমাকে এবং এরিস। ধারণা করা হয়, এই বলয়ের ভিতরে

আরও বহু ক্ষুদ্রাকার গ্রহ রয়েছে। এই অঞ্চলে বহু ধূমকেতুর উৎপত্তিস্থল হিসেবে

বিবেচনা করা হয়।

- স্ক্যাটারেড

ডিস্ক (Scattered

disc)

কুইপার

বলয়ের শেষাংশে থেকে দূর আকাশের বহুদূর পর্যন্ত এর বিস্তার। এই বলয়ের

উল্লেখযোগ্য বামন গ্রহ এরিস (Eris)।

-

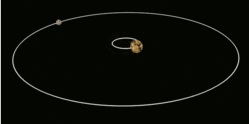

চ্যারন নামক উপগ্রহের প্রভাবে

প্লুটো নিজের কক্ষপথ পরিত্যাগ করে ছোটো একটি চক্র তৈরি করে আবর্তিত হচ্ছে।

ফলে সূর্যকে প্রদক্ষিণের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে, আবার একই সাথে

নিজের ক্ষুদ্র চক্রের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। প্লুটো গ্রহের তৃতীয়

শর্তকে লঙ্ঘন করে বলে- বলে একে গ্রহের মর্যাদা দেওয়া হয় না। আবার আকারে

ছোটো বলে বামন বলা হয়।

পাশের চিত্রে প্লুটোর যে কক্ষপথ দেখানো হয়েছে, তাতে দেখা

যাচ্ছে, চ্যারন নামক উপগ্রহের প্রভাবে প্লুটো নিজের কক্ষপথ পরিত্যাগ করে ছোটো একটি

চক্র তৈরি করে আবর্তিত হচ্ছে। ফলে সূর্যকে প্রদক্ষিণের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি

হয়েছে, আবার একই সাথে নিজের ক্ষুদ্র চক্রের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। প্লুটোর

এই বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে শুধু প্লুটো নয়, সৌরজগতের প্লুটোর মতো আরও কিছু গ্রহকে

নতুন করে নাম দেওয়া হয়েছে, বামন গ্রহ। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সৌরজগতের বামনগ্রহগুলো−এরিস,

প্লুটো,

হাউমেইয়া। এছাড়া

আরও তিনটি গ্রহকে বামনগ্রহের তালিকায় রাখা হয়েছে। ৯০৩৭৭ সেডনা, ৯০৪৮২ অরকাস

এবং ৫০০০০ কুয়াওয়ার। তবে এগুলো বামনগ্রহ কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

পাশের চিত্রে প্লুটোর যে কক্ষপথ দেখানো হয়েছে, তাতে দেখা

যাচ্ছে, চ্যারন নামক উপগ্রহের প্রভাবে প্লুটো নিজের কক্ষপথ পরিত্যাগ করে ছোটো একটি

চক্র তৈরি করে আবর্তিত হচ্ছে। ফলে সূর্যকে প্রদক্ষিণের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি

হয়েছে, আবার একই সাথে নিজের ক্ষুদ্র চক্রের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। প্লুটোর

এই বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে শুধু প্লুটো নয়, সৌরজগতের প্লুটোর মতো আরও কিছু গ্রহকে

নতুন করে নাম দেওয়া হয়েছে, বামন গ্রহ। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সৌরজগতের বামনগ্রহগুলো−এরিস,

প্লুটো,

হাউমেইয়া। এছাড়া

আরও তিনটি গ্রহকে বামনগ্রহের তালিকায় রাখা হয়েছে। ৯০৩৭৭ সেডনা, ৯০৪৮২ অরকাস

এবং ৫০০০০ কুয়াওয়ার। তবে এগুলো বামনগ্রহ কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

- দূরতম অঞ্চল

স্ক্যাটারেড ডিস্ক অঞ্চল থেকে আন্তঃমহাকাশীয় স্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে এই

বলয়ের ভিতর ফেলা হয়।

- সীমানা

সৌরজগতের দূরতম অঞ্চলের শেষ সীমানার পরে রয়েছে

আন্তঃমহাকাশীয় শূন্যস্থান। এই অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা সম্ভব হয় নি।

ধারণা করা হয়, প্রায় দুই আলোকবর্ষ বা ১,২৫,০০০

জ্যোতির্বিদ্যা একক

(AU)

দূরত্ব পর্যন্ত সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করে।

পৃথিবী সম্পর্কিত গবেষণার ইতিহাস:

-

প্রাগৈতিহাসিক যুগে গ্রিক পৃথিবীকে

অন্যান্য সকল মহাকাশীয় বস্তুর কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

-

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এ্যারিস্টার্কাস (Aristarchus

of Samos) প্রথম সূর্যকে কেন্দ্র

হিসেবে ধরে সৌরজগতের একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে তাঁর সেই

ধারণাকে সে সময়ে কেউ গ্রহণ করেন নি।

-

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকে নিকোলাস কোপার্নিকাস

সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে, এই তথ্য প্রমাণাদিসহ উপস্থাপন করেন।

এই তথ্যই গ্যালিলিও উপস্থাপন করার জন্য নিগৃহীত হন।

-

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকে সৌরজগতের সৌরকেন্দ্রিক

তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় সূর্যের গ্রহতালিকায় স্থান পায়–

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

-

১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে গ্রহ-তালিকায় স্থান পায়

ইউরেনাস

-

১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে সিরেজ (Ceres)

নামক গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয় মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী স্থানে।

প্রথমাবস্থায় এটিকে গ্রহের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই সময় আরও অনেক

গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

-

১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে নেপচুন আবিষ্কৃত হয় এবং

সৌরজগতের গ্রহ-তালিকায় স্থান পায়।

-

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে প্লুটো আবিষ্কৃত হয়।

-

১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মহাকাশচারী কেনেথ

এজওয়ার্থ (Kenneth Edgeworth)

একটি প্রস্তাবনায় জানান যে, জানা গ্রহগুলোর পিছনে ধূমকেতু এবং কিছু বড় মহাকাশীয়

বস্তু রয়েছে।

-

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে জান ওর্ট (Jan

Oort) একটি তত্ত্বে

জানান যে, সৌরজগতের শেষ প্রান্তে বিশালাকারের মেঘ রয়েছে, আর সেখান থেকে জন্ম

নেয় ধূমকেতু।

-

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সৌরজগতের নানা ধরনের মহাকাশীয় বস্তু

আবিষ্কার এবং গ্রহের সূত্রানুসারে প্লুটো হয়ে যায় বামন

গ্রহ।

-

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে জেরার্ড কুইপার অনুমান

করেন যে, নেপচুনের কক্ষপথের বাইরে দূর-মহাকাশের দিকে বরফ-সমৃদ্ধ বস্তু আছে।

-

১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে ডেভিড জেউইট (David

Jewitt) এবং জান লু (Jane

Luu) প্রথম আবিষ্কার করেন

KBO, 1992QB1

নামক মহাকাশীয় বস্তু।

-

২০০২ খ্রিষ্টাব্দে

৪৮ ইঞ্চি পালোমার মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ওসচিন

টেলিস্কোপ (Oschin

telescope) এর

সাহায্যে কুইপার বলয়ের ১০০ কিলোমিটার ব্যাসের একটি বামন গ্রহ।

-

২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে

নেপচুনের কক্ষপথের পরে,

কুইপার বলয়ে আবিষ্কৃত হয়

এরিস নামক

বামনগ্রহ।

-

২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে কুইপার

বলয়ে আবিষ্কৃত হয়

হাউমেইয়া

নামক বামনগ্রহ।

সূত্র:

সৌরকলঙ্ক

সৌরকলঙ্ক

খ।

স্বল্প-তাপমাত্রা অঞ্চল (Temperature

minimum): আলোকমণ্ডলের উপরের দিকের ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত অংশকে এই অঞ্চল ধরা হয়।

এই অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় ৪০০০ কেলভিন।

কার্বন মনোক্সাইড বা জলীয় কণার মতো কিছু সরল অণুর উপস্থিতিতে এই অঞ্চল শীতল হয়ে

পড়ে।

খ।

স্বল্প-তাপমাত্রা অঞ্চল (Temperature

minimum): আলোকমণ্ডলের উপরের দিকের ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত অংশকে এই অঞ্চল ধরা হয়।

এই অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় ৪০০০ কেলভিন।

কার্বন মনোক্সাইড বা জলীয় কণার মতো কিছু সরল অণুর উপস্থিতিতে এই অঞ্চল শীতল হয়ে

পড়ে।

বুধ

(Mercury)

বুধ

(Mercury)![]()

জ্যোতির্বিজ্ঞান

চিহ্ন :

জ্যোতির্বিজ্ঞান

চিহ্ন :

![]()

![]()

![]()

বৃহস্পতির

উপরিতলের উপর একটি বড় ধরনের লালচে ক্ষত দেখা যায়। একে সাধারণত লোহিত ক্ষত

(Red

Spot)

বলা হয়। বৃহস্পতির বিষুবরেখার

২২ ডিগ্রির দক্ষিণে একটি ঘূর্ণিঝড়ের কারণে একটি বড় আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল।

পৃথিবীকে থেকে একটি লালচে ক্ষত মনে হয়। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এই ঘূর্ণিঝড়টি

চলছে। এই ঘূর্ণিঝড়টির ব্যাস পৃথিবীর দুই গুণের সমান। এর ভিতরে বায়ু প্রবাহের

গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৭০ মাইল। এই ঝড়ের সর্বশেষ ছবি পাওয়া গেছে নাসার

জুনো প্রোব থেকে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুলাই যে ছবি

পাওয়া গেছে, তাতে এই বৃহৎ লোহিত ক্ষতকে অনেকটা পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করা

সম্ভব হয়েছে।

বৃহস্পতির

উপরিতলের উপর একটি বড় ধরনের লালচে ক্ষত দেখা যায়। একে সাধারণত লোহিত ক্ষত

(Red

Spot)

বলা হয়। বৃহস্পতির বিষুবরেখার

২২ ডিগ্রির দক্ষিণে একটি ঘূর্ণিঝড়ের কারণে একটি বড় আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল।

পৃথিবীকে থেকে একটি লালচে ক্ষত মনে হয়। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এই ঘূর্ণিঝড়টি

চলছে। এই ঘূর্ণিঝড়টির ব্যাস পৃথিবীর দুই গুণের সমান। এর ভিতরে বায়ু প্রবাহের

গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৭০ মাইল। এই ঝড়ের সর্বশেষ ছবি পাওয়া গেছে নাসার

জুনো প্রোব থেকে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুলাই যে ছবি

পাওয়া গেছে, তাতে এই বৃহৎ লোহিত ক্ষতকে অনেকটা পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করা

সম্ভব হয়েছে।

পাশের চিত্রে প্লুটোর যে কক্ষপথ দেখানো হয়েছে, তাতে দেখা

যাচ্ছে, চ্যারন নামক উপগ্রহের প্রভাবে প্লুটো নিজের কক্ষপথ পরিত্যাগ করে ছোটো একটি

চক্র তৈরি করে আবর্তিত হচ্ছে। ফলে সূর্যকে প্রদক্ষিণের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি

হয়েছে, আবার একই সাথে নিজের ক্ষুদ্র চক্রের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। প্লুটোর

এই বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে শুধু প্লুটো নয়, সৌরজগতের প্লুটোর মতো আরও কিছু গ্রহকে

নতুন করে নাম দেওয়া হয়েছে, বামন গ্রহ। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সৌরজগতের বামনগ্রহগুলো−এরিস,

প্লুটো,

হাউমেইয়া। এছাড়া

আরও তিনটি গ্রহকে বামনগ্রহের তালিকায় রাখা হয়েছে। ৯০৩৭৭ সেডনা, ৯০৪৮২ অরকাস

এবং ৫০০০০ কুয়াওয়ার। তবে এগুলো বামনগ্রহ কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

পাশের চিত্রে প্লুটোর যে কক্ষপথ দেখানো হয়েছে, তাতে দেখা

যাচ্ছে, চ্যারন নামক উপগ্রহের প্রভাবে প্লুটো নিজের কক্ষপথ পরিত্যাগ করে ছোটো একটি

চক্র তৈরি করে আবর্তিত হচ্ছে। ফলে সূর্যকে প্রদক্ষিণের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি

হয়েছে, আবার একই সাথে নিজের ক্ষুদ্র চক্রের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। প্লুটোর

এই বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে শুধু প্লুটো নয়, সৌরজগতের প্লুটোর মতো আরও কিছু গ্রহকে

নতুন করে নাম দেওয়া হয়েছে, বামন গ্রহ। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সৌরজগতের বামনগ্রহগুলো−এরিস,

প্লুটো,

হাউমেইয়া। এছাড়া

আরও তিনটি গ্রহকে বামনগ্রহের তালিকায় রাখা হয়েছে। ৯০৩৭৭ সেডনা, ৯০৪৮২ অরকাস

এবং ৫০০০০ কুয়াওয়ার। তবে এগুলো বামনগ্রহ কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। এই

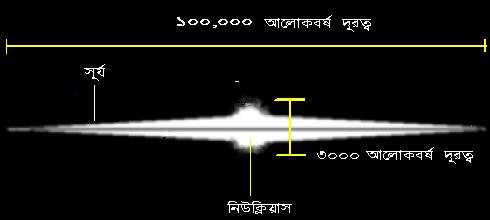

ছায়াপথ নামক

গ্যালাক্সির

কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৫০০০

আলোকবর্ষ দূরে অরিওন

(Orion)

নামক বাহুতে, প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর আগে বিশাল আকারের

একটি মহাকাশীয় মেঘ জমাট বেঁধেছিল। এই মেঘ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল আদিম সূর্য।

এই

ছায়াপথ নামক

গ্যালাক্সির

কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৫০০০

আলোকবর্ষ দূরে অরিওন

(Orion)

নামক বাহুতে, প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর আগে বিশাল আকারের

একটি মহাকাশীয় মেঘ জমাট বেঁধেছিল। এই মেঘ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল আদিম সূর্য।